衣原体性结膜炎(沙眼)

一、概述是一种由沙眼衣原体感染引起的双眼慢性传染性眼病,常见于卫生状况较差的地区,是最常见的可预防的致盲性眼病。

二、诊断标准

1、结膜充血、肥厚、血管纹理不清,睑结膜滤泡增生,大小不等,含胶样物质。病变以上睑和上穹窿结膜为主。

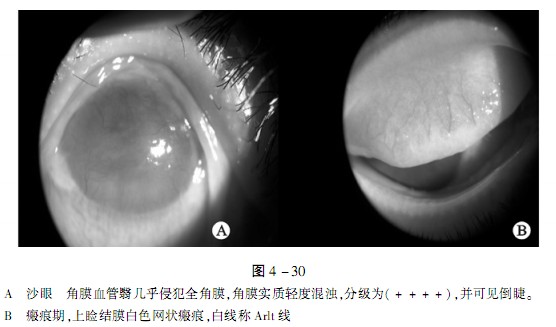

2、角膜血管翳为沙眼特征性表现,血管末端和周围有淋巴细胞浸润,常发展为浅溃疡,愈合后形成角膜小凹(图4 -30A)。

3、慢性沙眼期可出现睑结膜瘢痕,最早出现于上睑结膜的睑板下沟处,白色水平线状(Arlt线),逐渐可形成网状(图4-30B)。

4、至少符合下列中的二项可诊断沙眼:上睑结膜5个以上滤泡:典型的睑结膜瘢痕;角膜缘滤泡或Herbert小凹;广泛的角膜血管翳。

I期一进行期:即活动期,乳头和滤泡并存,上穹窿结膜组织模糊不清,有角膜血管翳。

Ⅱ期一退行期:白瘢痕开始出现至大部分变为瘢痕。仅残余少许活动性病变为止。

Ⅲ期一完全结瘢期:活动性病变完全消失,代之以瘢痕,无传染性。

同时制定了分级标准:根据活动性病变占上睑结膜面积多少,分为轻(+)、中(+)、重(+++)三级。占1/3面积一下者为(+),占1/3 ~2/3者为(++),占2/3以上者为(+++)。角膜血管翳分级:血管翳慢入角膜1/4以内者为(+),达1/4 ~1/2者为(++),达到1/2~3/4者为(+++),超过3/4者为(++++)。

1988年WHO制定了新的沙眼分级诊断标准。

TF(沙眼滤泡期)上睑结膜5个以上滤泡,直径大于0.5mm。

TI(沙眼炎症增强期)上睑结膜增厚至50%以上结膜血管纹理不清。

TS(沙眼瘢痕期)在睑板结膜出现白色线状或带状瘢痕(Arlt线)。

TT(沙眼倒睫)至少有一根倒睫摩擦眼球。

CO(角膜混浊)角膜混浊至少累及瞳孔缘,视力低于0.3。

三、处理原则

1、急性期重症病例可口服阿奇霉素1.0g,顿服一次。在流行地区每6~12月重复使用。

2、局部点用四环素类、大环内酯类及喹诺酮类抗生素眼水及眼膏。

3、重症沙眼可行沙眼压榨术,并继用局部药物治疗。

4、对出现睑内翻、倒睫患者给予手术治疗。

5、提倡一人一毛巾一脸盆或流水洗脸法。

四、治愈标准

1、症状消失。

2、结膜无充血滤泡,可遗留瘢痕,角膜透明。

3、停药6月以上无复发。